"El miedo ciega […] ya éramos ciegos en

el momento en que perdimos la vista, el mie-

do nos cegó, el miedo nos mantendrá ciegos"

José Saramago

El escritor Antonio Muñoz afirma, en su columna en El País de España (25.03.20), que “la guerra de la derecha contra el conocimiento es inmemorial y también es muy moderna: combina el oscurantismo arcaico con la protección de intereses venales perfectamente contemporáneos, que son los mismos que impulsan en Estados Unidos la guerra abierta del Partido Republicano contra el conocimiento científico, financiada por las grandes compañías petrolíferas. La derecha prefiere ocultar los hechos que perjudiquen sus intereses y sus privilegios. La izquierda desconfía de los [hechos] que parezcan no adecuarse a sus ideales, o a los intereses de los aprovechados que se disfrazan con ellos. La izquierda cultural se afilió hace ya muchos años a un relativismo posmoderno que encuentra sospechosa de autoritarismo y elitismo cualquier forma de conocimiento objetivo. Ni la izquierda ni la derecha tienen el menor reparo en sustituir el conocimiento histórico por fábulas patrióticas o leyendas retrospectivas de victimismo y emancipación”.

Ahora, en un contexto como el presente, creo importante no abonar al debate actual solo en base a opiniones. Deberíamos, en primer lugar, centrarnos en la identificación de los hechos y, a partir de ello, acudir al conocimiento que, sobre esos hechos, están aportando los científicos y los expertos desde las más diversas esferas.

El Coronavirus y las medidas para reducir su impacto

La pandemia que nos ha enclaustrado globalmente nos enfrenta, como humanidad, a un enemigo invisible y todavía desconocido. Claro, está siendo objeto de análisis por parte de científicos y expertos quienes, sobre la base de los conocimientos actuales, han efectuado una serie de recomendaciones para evitar la propagación del virus a un ritmo tal que colapse los sistemas de salud del mundo entero. El Covid-19 es un virus que, hasta donde se sabe, se propagaentre personas, por medio de los líquidos que se expulsan a través de la tos o estornudos, aunque también se afirma que las personas podrían contagiarse al tocarse la boca, la nariz o los ojos, cuando, previamente, tocaron superficies u objetos que hayan sido contaminados con el virus.

Este virus sería de origen animal y habría dado el salto al hombre en China, específicamente en un mercado de venta de animales en la ciudad de Wuhan, donde se habría dado el primer contagio hacia octubre de 2019. Sin embargo, oficialmente se dio cuenta de este brote en diciembre de 2019. En vista de que los contagios eran sumamente rápidos, el gobierno chino dispuso medidas restrictivas (incluyendo una cuarentena que afectó a la ciudad de Wuhan, con más de 11 millones de habitantes); asimismo, con la tecnología con que cuenta la potencia asiática, se empezó a hacer un seguimiento a las personas contagiadas con la finalidad de alertar también a las demás personas.

Conforme a mapas elaborados y actualizados por la Universidad Johns Hopkins y de Worldometer, el número total de personas contagiadas al día de hoy, en el mundo, es de 566 064 personas (aunque estos datos varían rápidamente), de las que un total de 25 422 murieron (4,49% de mortalidad).

En China, el número de contagiados al día de hoy es de 81 897 personas, de las que murieron 3 296 (4,02% de fatalidad). La propagación del virus ha sido controlada a tal punto que hoy el riesgo es el de los contagios importados, por lo que están efectuando controles muy rigurosos para reducir ese riesgo.

Sin ánimo de ingresar en el campo de la especulación y de las teorías de la conspiración, debe apreciarse que el presidente de Estados Unidos de Norteamérica se ha referido, despectivamente, a esta pandemia como el “virus chino”, lo que ha provocado más de un incidente diplomático. Sin embargo, lo más destacable es que desde la China han planteado la posibilidad de que el virus haya sido sembrado por militares estadounidenses en territorio chino, justamente en octubre de 2019, en el contexto de unas olimpiadas deportivas militares que se celebraron en ese país, con la asistencia de una importante delegación del país norteamericano. China está insinuando, entonces, que el origen del virus podría ser EEUU; sobre esto, ver artículo de Gustavo Veiga en Página 12 de Argentina (25.03.20). Como puede apreciarse, incluso los hechos se afectan con las controversias políticas, por lo que es muy importante que este asunto se aclare con la mayor precisión posible.

Luego de China, el Coronavirus empezó a saltar a otros países, entre los que Corea del Sur fue el más afectado, aunque las medidas que tomaron (fundamentalmente relacionadas con la realización de un número altísimo de pruebas de diagnóstico y aislamientos específicos a partir del uso de tecnologías de la información) mostraron una respuesta exitosa. Posteriormente, llegó a Europa, instalándose, primero, en Italia donde ha afectado a 80 589 personas, un número muy cercano al de contagiados en China y ha duplicado el número de muertos de ese país (a hoy 8 215, con lo que el porcentaje de mortalidad es de 10,19%); luego afectó drásticamente a España con cifras que van acercándose también en número de afectados (64 059) a los de China, aunque ya superaron también el número de muertes del país oriental (a hoy, 4 858 personas, lo que eleva su índice de mortalidad a 7,58%). Por tanto, el epicentro del Coronavirus pasó de China a Europa.

Un caso bastante llamativo es el de Alemania, pues tiene un número alto de contagiados (47 373), pero el número de muertos es relativamente bajo (285), aunque va incrementándose (a hoy su tasa de mortalidad era de 0,60%).

El epicentro global del Covid-19 ha vuelto a moverse y ha saltado todo el Océano Atlántico, pues parece instalarse en Estados Unidos, donde el número de contagios crece sostenidamente (a hoy 86 012) al igual que las defunciones (1 301 personas, por lo que su tasa de mortalidad está en 1,51%) y ya diversas autoridades, como el gobernador de Nueva York, han señalado que el sistema de salud ha colapsado).

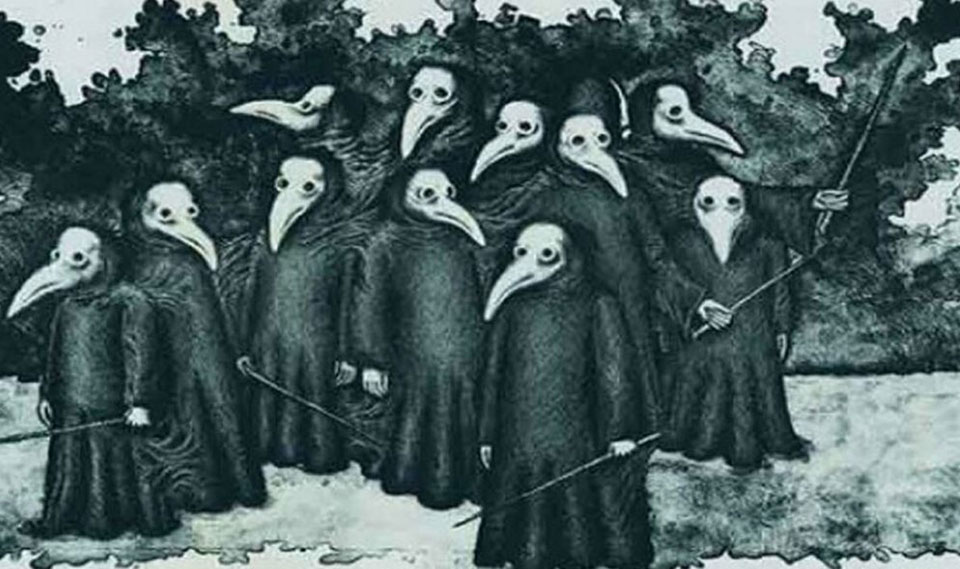

El panorama global es aterrador y las medidas que se van tomando, al menos en sectores urbanos, hace más grave el paisaje social, pues luce desolado y las personas que circulan en la vía pública parecen extraídas de una película de guerra bacteriológica. Sin embargo, las medidas, dicen los expertos, se justifican, pues ellas permitirán reducir el crecimiento del número de infecciones, considerando que estas se multiplican por el permanente contacto social. Entre las medidas tomadas caben destacar la suspensión de actividades masivas (deportivas, religiosas), suspensión de clases escolares y universitarias, las actividades laborales (recomiendan recurrir al denominado teletrabajo). En el Perú, desde el 16 de marzo se impuso una “cuarentena” o aislamiento social obligatorio, por el que todos estamos obligados a quedarnos en casa y no salir de ese nuestro espacio, ni siquiera para practicar algún deporte individual y al aire libre; asimismo, las únicas excepciones refieren a quienes trabajan en áreas esenciales para la salud, la seguridad y la justicia.

Se recomienda, además, tener mucho cuidado con la higiene, lavarse las manos con abundante agua y jabón, evitar toser o estornudar o hacerlo cubriéndose la boca y nariz, evitar el contacto con personas enfermas. Insisto aquí, se trata de recomendaciones para reducir el contagio, no para eliminarlo, pues parece ser que las grandes mayorías de la población mundial, más temprano que tarde, se infectarán. La canciller alemana Angela Merkel señaló que, de acuerdo a los expertos, entre el 60 y el 70% de la población se contagiará con el virus; entre nosotros, el Ministro de Salud peruano afirmó que tarde o temprano, todos estaríamos infectados. El objetivo es lograr tiempo para lograr un mayor conocimiento que permita tratar la infección y, de ser el caso, producir la vacuna que la prevenga.

Sin embargo, el miedo está haciendo su trabajo que consiste en cegarnos. Miedo a la muerte, miedo a perder a nuestros seres queridos, miedo a perder nuestra comodidad económica, miedo a enfermar y no tener una cobertura adecuada de salud. Nos han encerrado —y nos hemos recluido— en nuestros domicilios, con nuestras familias nucleares, o solos, y percibimos que la amenaza está allá afuera, que el virus está en las manos, en el aliento, en las miradas de los otros; en el ámbito público nos sentimos vulnerables, por ello mejor aislarnos. Las manías más comunes, como tocarse la nariz o el rostro, ahora son percibidas como una amenaza letal. Un abrazo, un beso, antes signos de amor o de aprecio, pueden ser hoy el vehículo de la muerte. Debemos evitar salir a los espacios públicos y tener contacto con la gente, incluso con parientes. Si, por razones de urgencia, tenemos que salir, debemos tomar todas las medidas del caso para reducir los riesgos de contagio: usar mascarillas y guantes, evitar acercarse a cualquier persona a distancias menores a un metro, al regresar a casa hay que quitarse toda la ropa y ponerla a buen recaudo, lavarla de preferencia a temperaturas superiores a 60 grados centígrados. El heraldo de la muerte puede ser el otro, puedo ser yo, el aislamiento social e incluso doméstico son ahora las mayores muestras de amor.

Salir a la calle, a la vía pública, está, en algunos países como el Perú, prohibido completamente, pues incluso se ha establecido el denominado “toque de queda”. Salvo urgente necesidad de aprovisionamiento o de cuestiones de salud. Salir al parque a correr es una amenaza; debe evitarse, no importa si es al aire libre. El virus puede infectar al más mínimo descuido. Sería importante que se tenga en cuenta que el Instituto Roberto Koch de Alemania no recomienda el encierro total, indicando que tomar aire y hacer deporte es bueno para la salud. ¿Un confinamiento absoluto tiene ventajas?, ¿cómo lidiaremos en el Perú con los problemas colaterales que pueda generar este confinamiento en la salud mental de nuestra población?, ¿cómo se afectará la salud de las personas que ven su economía seriamente afectada por este paro repentino?

“Si tú no te cuidas, no cuidas a los demás”, repiten. El toque de queda es la única receta de prevención y todos son espontáneos reporteros de ese periodismo que promueve el chisme y la delación. Y mientras más agresivamente censuremos a los transgresores, las barras bravas ovacionarán a rabiar la delación, “vamos, Perú, carajo”. Los talibanes de la moral pública se han apoderado de todos los espacios y dictan sentencias anticipadas. ¿Qué sucedería si, como sugieren algunos, se diera la información plena de los infectados?, ¿los jueces de la moral pública de hoy se encargarían de lapidar a los enfermos, por generar riesgos contra la salud de todos, por afectar el interés público?, ¿habrían linchamientos colectivos?, ¿serían capaces de mirar con empatía a las víctimas de ese enemigo invisible? El Alcalde de un pueblo en Junín dispuso, con acuerdo de sus habitantes, el cierre de fronteras para los foráneos. ¿Cuál será el límite de estas medidas restrictivas? La globalización, al menos para el tránsito de personas, parece haber terminado y volvemos a erigir fortalezas inaccesibles. El miedo a los demás, a los forasteros, va constituyéndose en una promesa de sanación.

Por último, soy un andino autoexiliado en Lima, nostálgico del cielo del Cusco, que aprecia estos días un cielo azulino, extraño en la ciudad gris. La suspensión de actividades humanas intensivas y contaminantes —dicen algunos entendidos— pone de manifiesto en tiempo real la huella de nuestra especie en la tierra. Destacan que la calidad del aire ha mejorado considerablemente y que, incluso, la fauna reaparece libre. ¿Podremos entender que somos, de verdad, parte de la naturaleza?, ¿será que esta, de algún modo, se rebela contra las atrocidades que le (nos) estamos haciendo?

La economía versus la vida

Este tiempo se ha tejido una falsa dicotomía por la aparente relación contradictoria entre la vida y la salud versus la economía. Por tanto, tratándose de polos opuestos, deberíamos optar por estar en uno u otro terreno; o eres pro vidao eres pro economía. Nuevamente, los hechos se dejan de lado y se emiten opiniones sin mayor sustento, pero con una agresividad virulenta. Falsa dicotomía que divide el mundo entre santos y demonios.

Nos habíamos acostumbrado a la relativa estabilidad política, social y económica que vivimos en el Perú, desde hace unos 20 años. A pesar de la crisis del 2008, a pesar de todos los problemas profundos que tenemos como país, como sociedad, empezando por los niveles de pobreza aberrantes, la segregación étnica, el abandono del Estado de sectores estratégicos (salud, educación, transporte) en manos de agentes privados, la corrupción galopante. En los sectores acomodados tuvimos las ínfulas de creer que casi, casi, éramos un país desarrollado, un diligente alumno y émulo de los Estados Unidos de Norteamérica, un país en el que todo lo bueno provenía del sector privado y todo lo malo e ineficiente nacía en el sector público. En ese imaginario, el libre mercado nos salvó en lo económico, pero también en la cobertura de servicios de salud. Esa ilusión acaba de derrumbarse.

La realidad nos abofetea. La aparición y propagación del COVID-19 nos ha colocado como individuos, como sociedad y como mundo, contra las cuerdas. A nivel mundial, los gobiernos han tomado medidas de grados de radicalidad diversos para lograr el aislamiento social que ayude a evitar la propagación de virus y así evitar una catástrofe sanitaria, aun a riesgo de afectar drásticamente la economía. En términos de Juan Torres López, conspicuo y heterodoxo economista español, con esas medidas que se justifican desde la perspectiva médico científica, se ha detenido la economía en una suerte de “coma inducido”. Por tanto, esta parálisis va a tener serias consecuencias en el plano económico y también, como un boomerang, en la salud de las personas.

La paralización de las actividades económicas se ha entendido como una medida necesaria, aunque sin lugar a dudas tendrá consecuencias realmente graves. Y en países como el Perú, seguramente esto será notorio, pues se producirá un retroceso y se acrecentarán los índices de pobreza en nuestra población.

Torres López señala lo siguiente: “si no se compensa en todo o en buena parte y con dinero efectivo a las empresas, a los trabajadores autónomos y a los asalariados que ahora dejan de tener ingresos mientras deben seguir haciendo frente a los pagos de su día a día, la economía española va directa a la catástrofe. Y se dispararán la pobreza y los problemas sociales de todo tipo” y precisa que “no hay otro problema económico por delante sobre la mesa y no hay otra solución que no sea garantizar ese flujo de ingresos a la totalidad de las empresas, los hogares y las personas que los pierdan como consecuencia de la cuarentena o del bloqueo productivo. Y es urgente hacerlo”.

Ayer, día 11 del aislamiento social obligatorio, el Presidente de la República anunció que esta medida se extenderá por 13 días adicionales, por lo que seguiremos impedidos de desarrollar nuestras actividades, entre ellas las laborales y productivas, hasta el día 12 de abril de 2020. Estas medidas, creo, la población las entiende como indispensables de forma mayoritaria y hasta gozan de amplia aceptación; sin embargo, la legitimidad referida empieza a resquebrajarse por la insuficiencia de las medidas que se vienen aplicando y que dejan desnudos a diversos sectores, más allá del apoyo que se está dando a sectores vulnerables (lo que es, además, digno de aplauso y reconocimiento).

Frente al miedo, actores políticos de derecha y de izquierda, coinciden ahora en sus opiniones, a partir de esa falsa dicotomía entre la vida y la salud en oposición a la economía. Hay otros que defienden, sin pudor alguno, la economía aun a costa de la vida.

El aislamiento social obligatorio es, a decir de los expertos, la medida necesaria para contener el avance del virus, más en países donde políticas neoliberales implantadas en los 90 han destruido los sistemas de salud pública, montando sistemas de salud privada, cuya cobertura es limitada y deficiente. El Perú sufriría una calamidad si los decesos se dieran con las ratios de Italia, pues ya nuestro sistema público de salud está colapsado. Por tanto, las medidas estrictas son necesarias y solo las discuten, sobre la base de sus opiniones, algunos extremistas.

Ahora bien, ¿qué sectores están recibiendo apoyo por parte del gobierno? Como asistencia social, se está buscando cubrir a unos 3 millones de hogares vulnerables (más bien, pobres y pobres extremos) y a unos quinientos mil trabajadores independientes (pobres también), con un bono de S/ 380. ¿Son recursos suficientes para estos sectores? La respuesta es negativa, pues dichos sectores no cubren ni remotamente la canasta familiar mínima con esos montos. Claro, será un paliativo, pero la parálisis que generan estas medidas podría dar lugar a una conflictividad social mayor a la que nos afectaba hasta ahora.

Otras medidas que se vienen tomando son la del otorgamiento de un bonoextraordinario para el personal de salud, la prórroga del pago del impuesto a la renta para personas naturales, mayor facilidad para la devolución del mismo impuesto a quien corresponda, así como el hecho de que la Superintendencia de Banca y Seguros autorizó la flexibilización para el pago de deudas financieras (postergación de pagos).

En nuestro país, se afirma que el 70% de la economía se mueve a través de canales informales. Dentro de ese amplio porcentaje deben encontrarse muchos hogares vulnerables, así como muchos trabajadores independientes. Pero quedan en el aire muchas personas naturales que, siendo formales, se desempeñan como trabajadores independientes y las medidas de apoyo no están dirigidas a estos sectores y tampoco cubrirían sus requerimientos económicos, pues no se trata de hogares vulnerables. El coma inducido de la economía, afecta directamente a estos sectores que no pueden desarrollar sus actividades y que, por tanto, no podrán generar ingresos, afectando entre otros aspectos la cadena de pagos. Deberían, por tanto, implementarse medidas como el congelamiento de deudas con el sector bancario y financiero, por cuanto si el sacrificio lo deben asumir todos, ese todos debería ser real, incluyendo a la banca que no solo no se ve afectada, sino que, seguramente, está incrementando sus ganancias, como recientemente se ha denunciado, incluso, con el cobro de una tasa para la distribución del bono de S/ 380. ¿El gobierno no asumirá una posición firme respecto a la banca?, ¿dejará que sigan lucrando aun a costa de diezmar a sectores económicamente productivos e independientes? Hoy algunos bancos han anunciado que otorgarán facilidades a sus clientes para congelar sus deudas por los meses de abril y mayo y que se fraccionarán en cuotas posteriores; es un anuncio positivo, aunque habrá que leer atentos las letras pequeñas.

Insisto, las medidas gubernamentales para hacer frente al coronavirus son adecuadas a decir de los expertos. Pero esto ha generado un coma inducido en la economía que ya está afectando tanto a empresas (especialmente las MYPES), como a personas naturales, sean trabajadores o independientes. Desde el gobierno e incluso gremios empresariales se lanzan edulcorados mensajes que invocan a que todos pongamos nuestra cuota de sacrificio. Sin embargo, es sencillo emitir esas opiniones desde posiciones de privilegio; y hoy ser un trabajador dependiente, sea del sector público o privado, con remuneraciones relativamente altas, es una posición de privilegio. Es fácil entonces desde esa posición cuestionar la desesperación de muchas personas que buscan generar sus ingresos, pues no sería racional no tener ahorros y, en todo caso, la realidad de esas personas mostraría una total falta de previsión. Fácil gritar desde las redes sociales que hay que sacrificarse unos días para cuidar nuestra salud.

Hoy los más perjudicados con estas medidas —sin lugar a dudas necesarias—, son trabajadores que están viendo recortadas sus remuneraciones o vacaciones, o simplemente están siendo despedidos de manera intempestiva y subrepticia, mientras las empresas que los emplean tendrán apoyos estatales diversos. Pero también está perjudicándose drásticamente a pequeñas y micro empresas que se ven ahogadas financieramente, cuando son las que emplean la mayor parte de la población económicamente activa. Además, están los trabajadores (y profesionales) independientes, cuyos ingresos dependen de la prestación efectiva de sus servicios. ¿Qué medidas se han previsto para evitar el colapso de estos sectores? Todavía la respuesta gubernamental sigue siendo el silencio.